Studieninhalte

Die Studieninhalte basieren auf wesentlichen Inhalten des Studiengangs Gebäude-, Energie- und Umwelttechnik (ca. 80%). Du spezialisierst Dich im Schwerpunkt Gebäudetechnik. Ergänzt wird das Studium mit Inhalten der Pädagogik (ca. 20%).

1. Semester

30 ECTS

Mathematik 1

Mathematik 1Voraussetzungen: Arithmetische, algebraische und geometrische Kenntnisse aus der Schule. Insbesondere wird die Fähigkeit erwartet, einfache Umformungen und Berechnungen ohne elektronischen Taschenrechner durchführen zu können. Gesamtziele: Die Studierenden erwerben die mathematischen Grundkenntnisse eines Ingenieurs und erlernen die mathematischen Fertigkeiten, die in verschiedenen naturwissenschaftlichen und technischen Modulen des Studiengangs erforderlich sind.

Inhalt:

Prüfungsleistung/Studienleistung: 1. Klausur 120 min 2. Hausarbeit

| 6 ECTS |

Messtechnik & Elektrotechnik

Messtechnik & Elektrotechnik | 5 ECTS |

Betriebswirtschaftliche Grundlagen & Umweltmanagement

Betriebswirtschaftliche Grundlagen & Umweltmanagement | 5 ECTS |

Konstruktion

Konstruktion | 5 ECTS |

Technische Mechanik

Technische MechanikVoraussetzungen: Modul Mathematik 1 oder äquivalente Kenntnisse: Lineare Gleichungssysteme,Matrizenrechnung, Analytische Geometrie, Differentialrechnung für Funktionen von einer unabhängigen Variablen Gesamtziele: Die Technische Mechanik und die Festigkeitslehre sind grundlegende Fächer der Ingenieurswissenschaften. Ziel ist es, ein gutes Verständnis der Prinzipien des Kräfte- und Momentengleichgewichts, sowie des Zusammenhangs zwischen Spannung und Dehnung zu erhalten. Dieses Verständnis ermöglicht das Design von Konstruktionen mit höchster Festigkeit bei geringstem Materialaufwand in den verschiedensten technischen Anwendungsgebieten. Die Studenten sind in der Lage die erarbeiteten Kenntnisse auf reale Systeme aus der Energie-,Gebäude- und Umwelttechnik zu übertragen und diese bezüglich ihrer mechanischen Festigkeit zu analysieren. Inhalt:

Prüfungsleistung/Studienleistung: 1. Klausur 90 min | 4 ECTS |

Chemie & Einführung in die Versorgungstechnik

Chemie & Einführung in die Versorgungstechnik | 5 ECTS |

2. Semester

32 ECTS

Mathematik 2

Mathematik 2Voraussetzungen: Modul Mathematik 1 oder äquivalente Kenntnisse Gesamtziele: Die Studierenden erwerben die mathematischen Grundkenntnisse eines Ingenieurs und erlernen die mathematischen Fertigkeiten, die in verschiedenen naturwissenschaftlichen und technischen Modulen des Studiengangs erforderlich sind. Inhalt:

Prüfungsleistung/Studienleistung: 1. Klausur 120 min 2. Hausarbeit | 6 ECTS |

Elektrotechnik

Elektrotechnik | 5 ECTS |

Thermodynamik 1

Thermodynamik 1 | 5 ECTS |

Strömungslehre

Strömungslehre | 5 ECTS |

Festigkeitslehre & Werkstoffkunde

Festigkeitslehre & Werkstoffkunde | 5 ECTS |

Physik

PhysikVoraussetzungen: Modul Mathematik 1 Veranstaltung: a) Experimentalphysik b) Labor Physik Gesamtziele: Das Modul soll die Studierenden zur Anwendung grundlegender Vorstellungen der Physik auf technische Fragestellungen befähigen, um so ein Verständnis technischer Vorgänge zu ermöglichen. Dazu gehört insbesondere deren qualitative und quantitative Beschreibung mit Hilfe physikalischer Grundgesetze und daraus abgeleiteter Zusammenhänge. Im Laborteil werden die Fähigkeiten zur Verwendung von Messgeräten für die Beantwortung technischer Fragestellungen, zum sinnvollen Umgang mit Messwerten und zu ihrer Auswertung vermittelt. Inhalt: a) Experimentalphysik

b) Labor Physik

Prüfungsleistung/Studienleistung: a) Klausur 90 min b) Versuche mit Erfolg durchgeführt, Laborberichte (unbenotet) | 6 ECTS |

ab dem 3. Semester

29 ECTSPädagogische Module

Schulpraxis 1 mit Begleitseminar

Schulpraxis 1 mit BegleitseminarEs handelt sich um ein Teilmodul der Schulpraxis, das aus einem Schulpraktikum und einem Begleitseminar zum Schulpraktikum besteht. Inhalte

Teilnahmevoraussetzungen

TeilnahmeDas Begleitseminar wird im Sommer- und im Wintersemester angeboten. Das Schulpraktikum wird von den Studierenden festgelegt. Das Teilmodul kann wahlweise im 3./4. oder 5. Semester absolviert werden. Prüfungsformen und Voraussetzungen für die Vergabe von LeistungspunktenDieses Modul ist ein Teilmodul der Schulpraxis. Siehe daher Schulpraxis 2. | 4 ECTS |

Schulpraxis 2 mit Begleitseminar

Schulpraxis 2 mit BegleitseminarEs handelt sich um ein Teilmodul der Schulpraxis, das aus einem Schulpraktikum und einem Begleitseminar zum Schulpraktikum besteht. Inhalte

Teilnahmevoraussetzungen

TeilnahmeDas Begleitseminar wird im Sommer- und im Wintersemester angeboten. Das Schulpraktikum wird von den Studierenden festgelegt. Das Teilmodul kann wahlweise im 4./5. oder 6. Semester absolviert werden. Prüfungsformen und Voraussetzungen für die Vergabe von LeistungspunktenTeilnahmebestätigung und Praktikumsbericht incl. didaktischer Studie. | 4 ECTS |

Allgemeine und spezielle erziehungswissenschaftliche Grundlagen

Allgemeine und spezielle erziehungswissenschaftliche GrundlagenDas Modul besteht aus den folgenden zwei Teilmodulen: Inhaltea) Einführung in die Erziehungswissenschaft (EG 1):

b) Einführung in das Studium der Berufspädagogik (EG 2)

Teilnahmevoraussetzungenkeine TeilnahmeDas Teilmodul "Einführung in die Erziehungswissenschaft" wird jeweils im Wintersemester und "Einführung in das Studium der Berufspädagogik" im Sommersemester angeboten. Die Teilmodule können vom 3. - 7. Semester frei belegt werden. Es bestehen keine inhaltlichen Abhängigkeiten von anderen Pädagogikmodulen. Prüfungsformen und Voraussetzungen für die Vergabe von LeistungspunktenDie Prüfungsformen können variieren und werden von den Dozierenden zu Beginn der Veranstaltungen festgelegt. Das Modul wird benotet. Weiteres regelt die Prüfungsordnung.

| 4 ECTS |

Grundlagen der Berufspädagogik

Grundlagen der BerufspädagogikDas Modul besteht aus den folgenden zwei Teilmodulen: InhalteLehrveranstaltung a.) Geschichte, Theorien und Modelle der Berufspädagogik (GBP 1):

Berufspädagogik zwischen Theorie und Praxis: Alltagstheorien und wissenschaftliche TheorienLehrveranstaltung b.) Organisatorische Strukturen der beruflichen Bildung (GBP 2):

Teilnahmevoraussetzungenkeine TeilnahmeDas Teilmodul "Einführung in die Erziehungswissenschaft" wird jeweils im Wintersemester und "Einführung in das Studium der Berufspädagogik" im Sommersemester angeboten. Die Teilmodule können vom 3. - 7. Semester frei belegt werden. Es bestehen keine inhaltlichen Abhängigkeiten von anderen Pädagogikmodulen. Prüfungsformen und Voraussetzungen für die Vergabe von LeistungspunktenDie Prüfungsformen können variieren und werden von den Dozierenden zu Beginn der Veranstaltungen festgelegt. Das Modul wird benotet. Weiteres regelt die Prüfungsordnung. | 8 ECTS |

Grundlagen der Fachdidaktik

Grundlagen der FachdidaktikDas Modul besteht aus zwei Seminaren: Inhaltea) Einführung in die Fachdidaktik (GFD 1)

b) Methoden für die Aus-und Weiterbildung(GFD 2)

Teilnahmevoraussetzungenkeine TeilnahmeDie Seminare "Einführung in die Fachdidaktik (GFD 1)" und "Methoden der Aus-und Weiterbildung(GFD 2)" werden jeweils zum Wintersemester angeboten. Die Teilmodule können vom 3. - 7. Semester frei belegt werden. Es bestehen keine inhaltlichen Abhängigkeiten von anderen Pädagogikmodulen. Prüfungsformen und Voraussetzungen für die Vergabe von LeistungspunktenDie Prüfungsformen können variieren und werden von den Dozierenden zu Beginn der Veranstaltungen festgelegt. Das Modul wird benotet. Weiteres regelt die Prüfungsordnung. | 4 ECTS |

Lernen durch Engagement (Service Learning)

Lernen durch Engagement (Service Learning)Das Modul besteht aus zwei Teilmodulen: InhalteAllgemeine Schwerpunkte:

"Fachliche" Schwerpunkte:

Teilnahmevoraussetzungenkeine TeilnahmeDas Teilmodul "Didaktische Konzepte im Bereich Service Learning" wird jeweils nur im Sommersemester und das Projekt im Sommer- und Wintersemester angeboten. Die Teilmodule können prinzipiell vom 3. - 7. Semester frei belegt werden, dennoch wird es vor dem 5. Semester nicht empfohlen. Es bestehen keine inhaltlichen Abhängigkeiten von anderen Pädagogikmodulen. Prüfungsformen und Voraussetzungen für die Vergabe von LeistungspunktenDie Prüfungsformen können variieren und werden von den Dozierenden zu Beginn der Veranstaltungen festgelegt. Das Modul wird benotet. Weiteres regelt die Prüfungsordnung. | 5 ECTS |

3. Semester

30 ECTS

Akustik & Schallschutz

Akustik & Schallschutz | 5 ECTS |

Numerische Verfahren

Numerische Verfahren | 5 ECTS |

Regelungstechnik

Regelungstechnik | 5 ECTS |

Thermodynamik 2

Thermodynamik 2 | 5 ECTS |

Wärme- und Stoffübertragung

Wärme- und Stoffübertragung | 5 ECTS |

Gas- und Verbrennungstechnik

Gas- und Verbrennungstechniknik 1 und Feuerungstechnik. | 5 ECTS |

4. Semester

25 ECTS

Energieeffizienzbewertung

Energieeffizienzbewertung | 5 ECTS |

Heizungstechnik 1

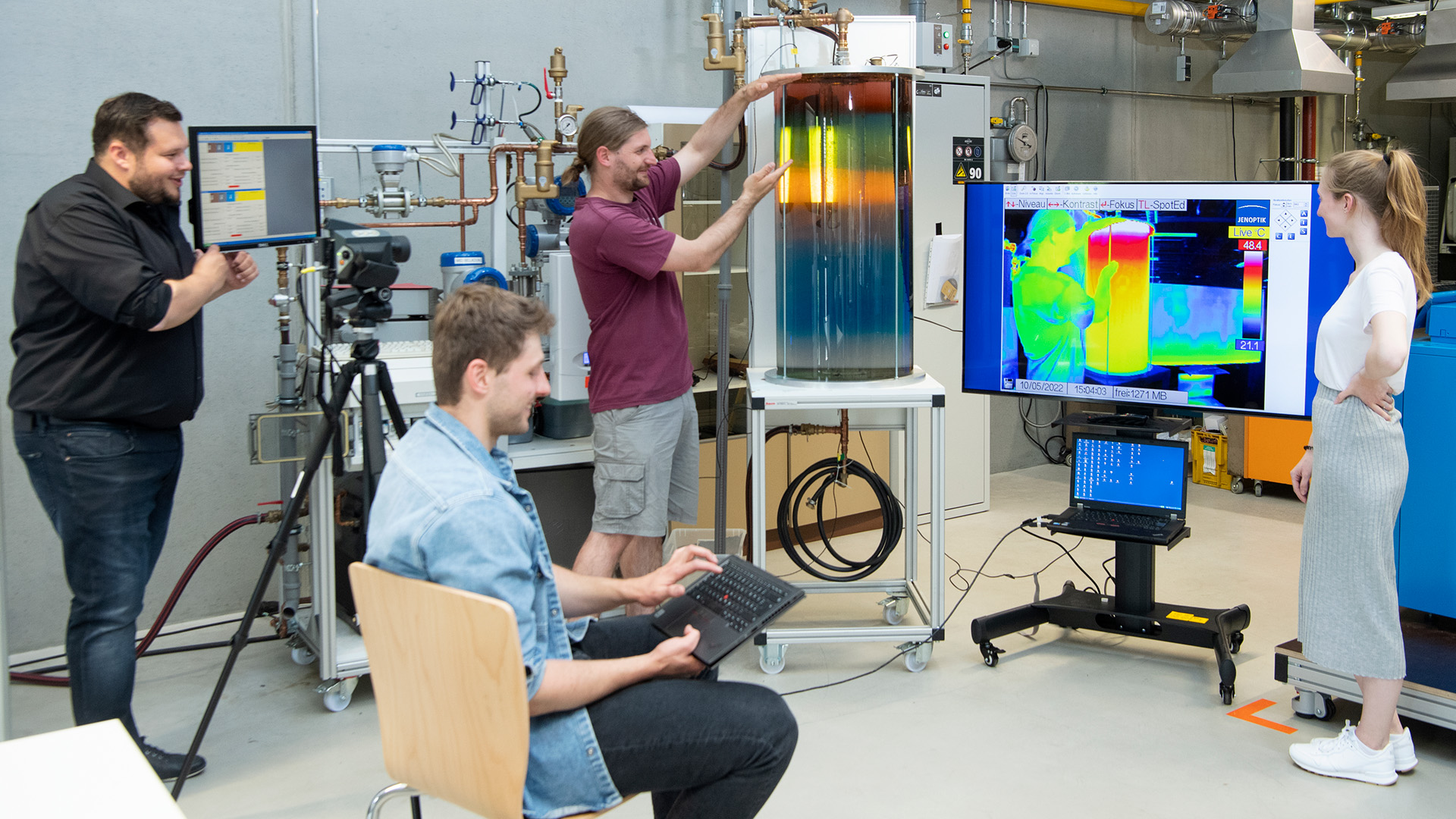

Heizungstechnik 1Voraussetzungen: Vorlesung Strömungslehre und Kenntnisse in Wärme- und Stoffübertragung Veranstaltung: a) Heizungstechnik 1 b) Labor Heizungstechnik Gesamtziele: Die Studierenden wissen, wie sich die Bedarfsentwicklung von der Komfortanforderung in Wohn-/Arbeitsräumen über das Heizungsnetz bis zum Wärmeerzeuger durchzieht. Sie sind in der Lage, die Heizlast der Räume zu ermitteln, Heizkörper darauf abzustimmen und das Rohrnetz zur Heizkörperversorgung auszulegen. Es wird Wert gelegt auf die Zusammenhänge und Auswirkungen bei der Ausführung und im Betriebsverhalten von heizungstechnischen Komponenten im Hinblick auf eine nachhaltige und energiesparende Betriebsweise. Die Studierenden sind in der Lage, die Wärmeversorgung eines einfachen Gebäudes zu planen.Die Vorlesung wird durch praktische Laborerfahrungen ergänzt und vertieft.

Inhalt:

Prüfungsleistung/Studienleistung: a) Klausur 90 min b) Teilnahme an 3 Versuchen, inkl. Kurzbericht, Vor-und Nachbesprechung (jeweils mit Vortrag) und Endbericht.

| 6 ECTS |

Klimatechnik 1

Klimatechnik 1Voraussetzungen: Vorlesungen Strömungslehre, Wärme- und Stoffübertragung Veranstaltung: a) Klimatechnik 1 b) Labor Klimatechnik Gesamtziele: Vermittlung der Grundlagen für die Planung/Auslegung von lüftungstechnischen und klimatechnischen Systemen. Inhalt:

Prüfungsleistung/Studienleistung: a) Klausur 90 min b) 2 Versuche erfolg-reich mit Bericht | 6 ECTS |

Trinkwassertechnik

Trinkwassertechnik | 5 ECTS |

Brandschutz

Brandschutz | 3 ECTS |

5. Semester

26 ECTS

Praktisches Studiensemester (VMP)

Praktisches Studiensemester (VMP)Das praktische Studiensemester ist ein Pflichtpraktikum gemäß SPO §4 und muss eine Dauer von mindestens 100 Präsenztagen (20 Wochen) umfassen. Es findet in der Regel im 5. Studiensemester statt. Eine Abweichung davon bedarf der Absprache mit der Praktikantenamtsleitung der Ingenieurpädagogik. Weitere Informationen und Formulare finden Sie hier. | 26 ECTS |

6. Semester

21 ECTS

Hydraulische Netztechnik

Hydraulische Netztechnik | 5 ECTS |

Gebäudebetrieb

Gebäudebetrieb | 5 ECTS |

Wahlpflichtfach (Heizungstechnik 2 oder Klimatechnik 2)

Wahlpflichtfach (Heizungstechnik 2 oder Klimatechnik 2)Teilnahmevoraussetzungen nach Studien- und Prüfungsordnung: Lehrveranstaltungen: Inhalte: Klimatechnik 2: Grundlagen der Lüftungstechnik, h,x-Diagramm, Lastberechnungen, Grundlagen der Raumluftströmung, Ermittlung des Luftbedarfs, Auslegung der thermodynamischen Bauelemente, Luftleitungsnetzauslegung, Ventilatorauslegung. Prüfungsformen und Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten | 4 ECTS |

Fertigungstechnik (MB ohne Labor)

Fertigungstechnik (MB ohne Labor)Teilnahmevoraussetzungen nach Studien- und Prüfungsordnung: Lehrveranstaltungen: Inhalte: Prüfungsformen und Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten | 4 ECTS |

Werkstoffe 2 (MB ohne Labor)

Werkstoffe 2 (MB ohne Labor)Teilnahmevoraussetzungen nach Studien- und Prüfungsordnung: Lehrveranstaltungen: Inhalte: Prüfungsformen und Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten | 3 ECTS |

7. Semester

15 ECTS

Bachelorarbeit

BachelorarbeitVeranstaltung: a) Bachelorarbeit b) Kolloquium Gesamtziele: Die Studierenden sollen innerhalb einer vorgegebenen Frist eine technische Aufgabenstellung aus dem Fachgebiet des Studienganges auf wissenschaftlicher Grundlage selbständig nach wissenschaftlichen Methoden und unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten bearbeiten. Inhalt: Aufgabenstellung aus dem Fachgebiet. Prüfungsleistung/Studienleistung: a) BE b) MP | 15 ECTS |