Wir sind dann mal weg

Zerbricht das Siegel „Made in Germany“?

Deutsche Unternehmen befinden sich seit einiger Zeit im Krisenmodus. Das Institut für Change Management und Innovation (CMI) der Hochschule Esslingen hat in einer deutschlandweiten Befragung von fünfzig Unternehmen die derzeitigen Herausforderungen in Sachen Innovation und Qualität unter die Lupe genommen und ist dabei auch auf die wirtschaftspolitische Situation eingegangen. Die Ergebnisse sind eindeutig und stellen der Bundesregierung kein gutes Zeugnis aus. Aber auch in den Unternehmen selbst gibt es dringenden Handlungsbedarf, um die positive Wirkung des Labels „Made in Germany“ aufrechtzuerhalten.

Michael Dunst und Dietmar Vahs

Die deutsche Wirtschaft kommt nicht aus dem Krisenmodus. Die Wachstumsprognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) müssen immer wieder aufs Neue nach unten korrigiert werden. – Deutschland wird zum Schlusslicht der wirtschaftsstärksten Staaten. Die Gründe hierfür sind vielseitig und vielschichtig, doch wie gehen hiesige Unternehmen mit der angespannten Situation um? Denn Herausforderungen gibt es viele, die den Standort Deutschland zunehmend unattraktiver machen. Angefangen beim Fachkräftemangel bis hin zu hohen Energiekosten, immer weiter ausufernder Bürokratie und einer fehlenden wirtschaftspolitischen Strategie. Das macht es für Unternehmen nicht einfacher, denn es steht nicht zuletzt auch deren Innovations- und Qualitätsfähigkeit auf dem Prüfstand. Neben den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen die sich äußerst ungünstig entwickelt haben, gibt es für die Unternehmen zahlreiche Herausforderungen und Aufgaben, die zu bewältigen sind. Der technologische Wandel und die Nutzung von künstlicher Intelligenz sind zwei prominente Beispiele.

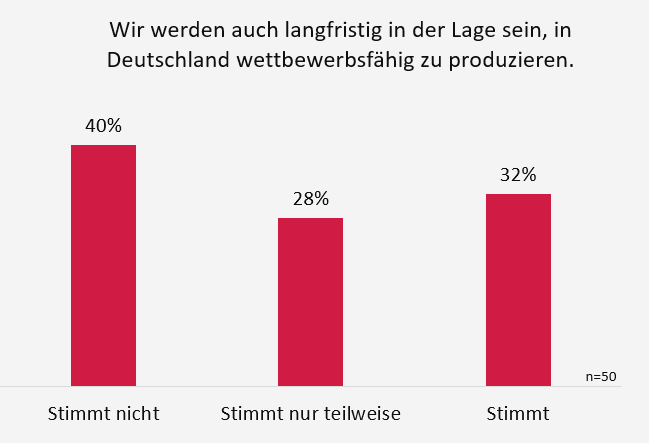

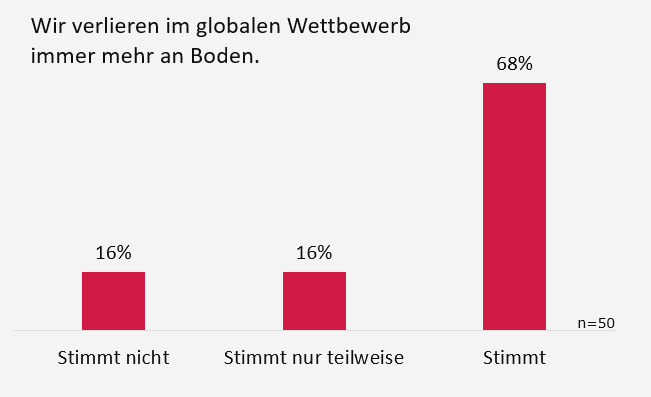

Die aktuelle Studie des Instituts für Change Management und Innovation (CMI) zeigt unter anderem auf, dass Unternehmen den Standort Deutschland langfristig für nicht mehr wettbewerbsfähig halten. Erste Unternehmen ziehen bereits grundlegende Konsequenzen.

Ein prominentes Beispiel bietet Martin Herrenknecht. Er zählt zu den wohl renommiertesten deutschen Mittelständlern. Das Unternehmen, welches als klassischer Hidden Champion gilt, ist ein Pionier für Tunnelbaumaschinen, die weltweit nachgefragt werden. Der Hauptsitz und das Stammwerk des Unternehmens liegen in Baden-Württemberg im idyllischen Örtchen Schwanau-Allmannsweier. Trotzdem richtet Herrenknecht den Blick für die Zukunft seines Unternehmens verstärkt ins Ausland. Die wirtschaftspolitischen Gegebenheiten kommentiert er wie folgt: „Die Ampel zerstört den Mythos von Made in Germany“. [1]

Mehr als nur ein Qualitätssiegel!

Es scheint so, als wäre der deutschen Politik nicht besonders viel daran gelegen, das Siegel von „Made in Germany“ zu unterstützen und die notwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, um die deutsche Exportwirtschaft weiterhin von diesem einzigartigen Image profitieren zu lassen. Die Beliebtheit deutscher Produkte im Ausland lässt sich auf eine Vielzahl von Faktoren zurückführen, die das Gütesiegel "Made in Germany" begründen. Es steht für hohe Qualität und Zuverlässigkeit. Deutsche Produkte sind bekannt für ihre Präzision, Langlebigkeit und technologische Innovation. Dies resultiert aus einer starken Ingenieurstradition und einem hohen Qualitätsbewusstsein in der deutschen Fertigungsindustrie.

Grundsätzlich beruht das Gütesiegel "Made in Germany" auf einer Kombination aus hoher Produktqualität, strengen Qualitätsstandards, einer starken Markenidentität und einer effizienten, innovativen Industrie (siehe Abbildung 1).

Diese Faktoren tragen dazu bei, dass deutsche Produkte im Ausland eine starke Nachfrage und hohe Anerkennung genießen – zumindest noch. Der Trend von Unternehmensabwanderungen oder der Verlagerung von Produktionsstätten ins Ausland hat aufgrund der derzeitigen Politik stark an Fahrt aufgenommen – ein Trend der dringend gestoppt werden sollte! Daraus entspringt auch der Appell an die Bundesregierung, eine Wirtschaftspolitik und -strategie zu verfolgen, die es deutschen Unternehmen wieder erlaubt, auch mit Produktionsstätten im eigenen Land langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.

Eine klare Wirtschaftsstrategie – aber eben nicht von Deutschland

Andere Wirtschaftsnationen, allen voran China, verfolgen sehr stringente Strategien zur Förderung der eigenen Unternehmen. Eine neue und besonders besorgniserregende Entwicklung die sich hierbei abzeichnet, ist der Kampf auf der Ebene des für Deutschland so wichtigen Mittelstands. Die klare Ausrichtung von Xi Jinping auf den deutschen Mittelstand wird durch die sogenannte "Initiative der kleinen Riesen" deutlich. Mit diesem Programm unterstützt die Regierung etwa 10.000 kleine und mittelständische chinesische Unternehmen, indem sie ihnen Zugang zu kostengünstigem Kapital ermöglicht, eine bevorzugte Behandlung durch Behörden gewährt und Kooperationsmöglichkeiten mit staatlichen Konzernen bietet. Eine vergleichbare Förderung gibt es in Deutschland nicht. Das könnte dazu führen, dass unsere mittelständischen Unternehmen mehr oder weniger im Verborgenen von Chinas aufstrebender Wirtschaft „überrollt“ werden und auf mittlere und lange Sicht still und leise verschwinden. [2]

China entmystifiziert „Made in Germany“

Die Bedeutung einer hohen Produktqualität und einer ausgeprägten Innovationskraft, die das Siegel „Made in Germany“ ausmachen, ist China natürlich nicht verborgen geblieben. Und so wundert es kaum, dass es sich die chinesische Regierung zum erklärten Wirtschaftsziel gemacht hat, langfristig eine Qualitäts- und Innovationsführerschaft anzustreben.

Mit der "Made in China 2025"-Initiative ist bereits im Jahr 2015 eine langfristige Strategie der chinesischen Regierung geschaffen worden, die genau darauf abzielt. Sie soll China zu einer weltweit führenden Nation in Schlüsseltechnologien und -industrien machen. Dazu gehören Bereiche wie künstliche Intelligenz, Robotik, erneuerbare Energien, Biotechnologie und Elektrofahrzeuge. Die Initiative beinhaltet massive staatliche Investitionen, Subventionen für ausgewählte Industrien, den Erwerb ausländischer Technologien durch gezielte Übernahmen und Partnerschaften sowie die Förderung von Innovationen durch chinesische Unternehmen. China strebt danach, seine Abhängigkeit von ausländischen Technologien zu verringern und seine eigene Fähigkeit zur Herstellung hochwertiger Produkte zu stärken. Dies könnte zu einem Rückgang der Exporte deutscher Unternehmen nach China führen und den deutschen Exportsektor beeinträchtigen.

Insgesamt stellt die "Made in China 2025"-Strategie eine Herausforderung für Deutschland dar, da sie das Potenzial hat, die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen weiter zu beeinträchtigen und den Zugang zu wichtigen Märkten zu erschweren. Es ist daher wichtig, dass Deutschland und die EU Strategien entwickeln, um diesen Herausforderungen zu begegnen.

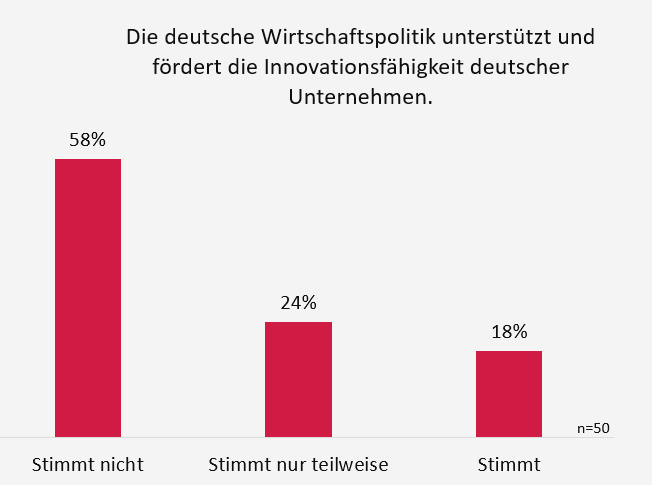

Wie empfinden deutsche Unternehmen die derzeitigen politischen Bedingungen?

Die aktuelle Studie des Instituts für Change Management und Innovation (CMI), der Hochschule Esslingen, hat im Rahmen der IQ-Agil Studie auch nach der wirtschaftspolitischen Situation am Standort Deutschland gefragt und einmal nachgehakt, wie es um die wahrgenommene Unterstützung durch die Politik steht. Die Ergebnisse fallen dabei recht eindeutig aus, wie die nachfolgenden Auswertungen zeigen.

Die derzeitige Wirtschaftspolitik sorgt für viel Ratlosigkeit!

Um den Standort Deutschland attraktiver zu machen und den Abwanderungstrend von Unternehmen umzukehren, ist eine ganzheitliche Wirtschaftspolitik erforderlich, die auf die Stärkung der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft abzielt. Dies umfasst Maßnahmen zur Senkung der Arbeitskosten, Vereinfachung von Bürokratie und Regulierung, Förderung von Forschung und Entwicklung sowie Investitionen in Bildung und Fachkräfteausbildung. Nur so kann Deutschland seine Position als führende Wirtschaftsnation langfristig sichern und den Herausforderungen der globalen Wirtschaft erfolgreich begegnen. Die derzeitige Wirtschaftspolitik in Deutschland hinterlässt jedoch bei vielen Unternehmen ein Gefühl der Unsicherheit und Orientierungslosigkeit. Dies hat verschiedene Gründe, die zu einem zunehmenden Abwandern von Unternehmen führen. Zum einen fühlen sich viele Unternehmen durch eine nicht klar orientierte und häufig uneinige Regierungskoalition belastet. Ständig wechselnde Gesetze und Vorschriften erschweren es den Unternehmen, langfristige Strategien zu entwickeln und Investitionen zu planen. Dies führt zu einer Atmosphäre der Unsicherheit, die Unternehmen dazu veranlasst, nach stabileren Standorten zu suchen. Zum anderen belasten beispielsweise, hohe Steuern, eine veraltete Verkehrsinfrastruktur und eine schleichende Digitalisierung die Effizienz vieler Unternehmen in Deutschland. Dies führt dazu, dass Standorte mit günstigeren Rahmenbedingungen bevorzugt werden.

Zuletzt spielt auch der Fachkräftemangel eine entscheidende Rolle. Viele Unternehmen klagen über Schwierigkeiten bei der Rekrutierung qualifizierter Mitarbeiter. Dies liegt zum Teil an einer mangelnden Ausrichtung der Bildungssysteme auf die Bedürfnisse der Wirtschaft sowie an bürokratischen Hürden für ausländische Fachkräfte.

Insgesamt führen diese Faktoren dazu, dass immer mehr Unternehmen Deutschland den Rücken kehren und sich nach Standorten mit stabileren Rahmenbedingungen umsehen. Deshalb wären Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandort Deutschland dringend erforderlich.

Innovationen werden zu wenig unterstützt!

Die Unterstützung der Innovationskraft deutscher Unternehmen durch politische Maßnahmen ist von entscheidender Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit und langfristige Entwicklung der deutschen Wirtschaft.

Innovationen tragen nicht nur zur Schaffung neuer Produkte und Dienstleistungen bei, sondern sind auch wichtig für die Bewältigung globaler Herausforderungen, wie etwa des Klimawandels oder des demografischen Wandels. Durch eine gezielte Förderung von Forschung und Entwicklung sowie durch die Schaffung eines innovationsfreundlichen Umfelds können Unternehmen ihre Wettbewerbsposition stärken und langfristiges Wachstum ermöglichen. Allerdings ist die derzeitige Unterstützung durch die Politik oft unzureichend. Bürokratische Hürden, unklare Förderkriterien und mangelnde finanzielle Mittel können Unternehmen daran hindern, ihr Innovationspotenzial voll auszuschöpfen. Eine verstärkte und effektivere politische Unterstützung ist daher erforderlich, um sicherzustellen, dass deutsche Unternehmen weiterhin an der Spitze des globalen Innovationsgeschehens stehen können.

Im internationalen Wettbewerb abgehängt!

Deutschland sieht sich im internationalen Wettbewerb zunehmend mit Herausforderungen konfrontiert, die zu einem langsameren Wirtschaftswachstum im Vergleich zu anderen G7-Staaten führen. Ein wichtiger Faktor ist die demografische Entwicklung: Deutschland altert schneller als viele andere Industrieländer, was zu einem Rückgang der Arbeitskräfte und einer Zunahme der Belastung des Sozialsystems führt. Dies wirkt sich negativ auf das Potenzial für Wirtschaftswachstum aus. Darüber hinaus sind strukturelle Probleme in bestimmten Wirtschaftssektoren, wie zum Beispiel der Automobilindustrie, zu beobachten. Die Transformation hin zu neuen Technologien und die Anpassung an veränderte Marktanforderungen gestalten sich teilweise schwierig und bremsen das Wachstum. Hinzu kommen infrastrukturelle Defizite und bürokratische Hemmnisse, die Investitionen und Innovationen behindern. Während andere G7-Staaten in diesen Bereichen Fortschritte machen und ihre Wirtschaften modernisieren, hinkt Deutschland in einigen Bereichen hinterher, was zu einem relativen Rückgang des Wirtschaftswachstums im internationalen Vergleich führt.

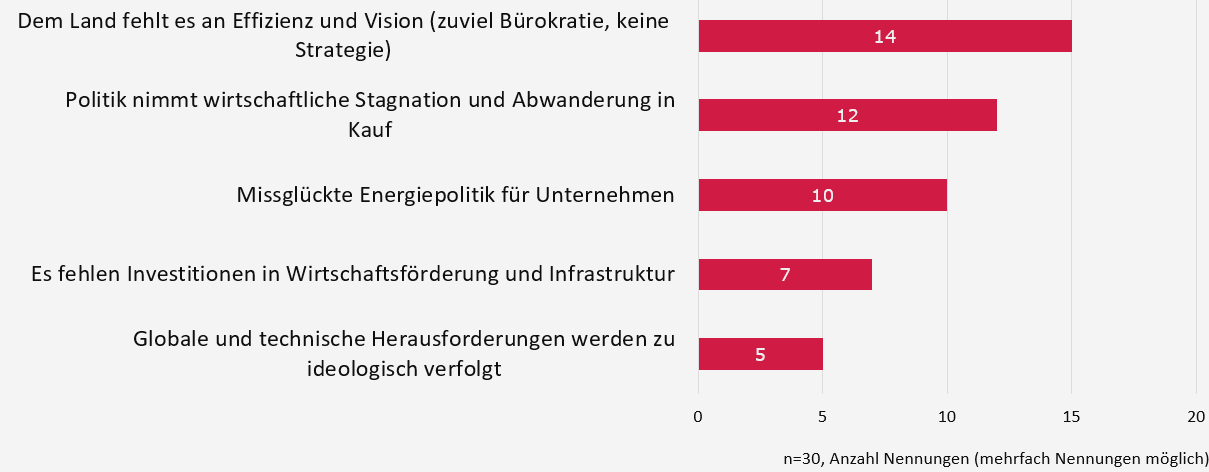

Fehlende Effizienz und Vision der Politik

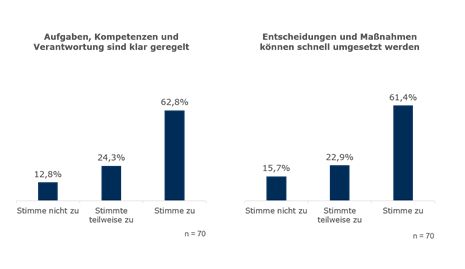

Um in Erfahrung zu bringen, wie Unternehmen die aktuelle Politik in Bezug auf die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland beurteilen, konnten die Teilnehmenden in freier Rede antworten. Die qualitative Auswertung zeigt, dass neben der Angst vor Stagnation und Abwanderung vor allem auch die Kritik an einer fehlenden Strategie und Vision sowie der mangelnden Effizienz zu Sprache kommt. (Abbildung 6).

„Die Lage ist derzeit chaotisch und irritierend, ohne klare Ziele. Es fehlt eine gemeinsame Linie mit einer gemeinsamen Vision für unser Land und unsere Wirtschaft.“

CEO, Mittelstand, Produzierendes Gewerbe

Die Studienergebnisse zur wirtschaftspolitischen Situation zeigen, dass es dringend erforderlich ist, die Rahmenbedingungen für Unternehmen in Deutschland zu verbessern. Nur so können Investitionen am Standort gefördert und eine weitere Abwanderung von Unternehmen verhindert werden. Im Mittelpunkt sollten dabei eine klare wirtschaftspolitische Strategie, die Reduzierung von Bürokratie und die gezielte Förderung von Innovationsaktivitäten stehen.

… aber auch unsere Unternehmen haben einige Aufgaben, wenn es um den Erhalt des Wirtschaftsstandortes Deutschland geht!

Nicht nur die geeigneten politischen Rahmenbedingungen sind eine Voraussetzung dafür, dass das Siegel „Made in Germany“ erhalten bleibt. Auch Unternehmen selbst, haben noch Potenzial zur Verbesserung der Innovations- und Qualitätsperformance, wie die nachfolgenden Studienergebnisse des Instituts für Change Management und Innovation (CMI) zeigen.

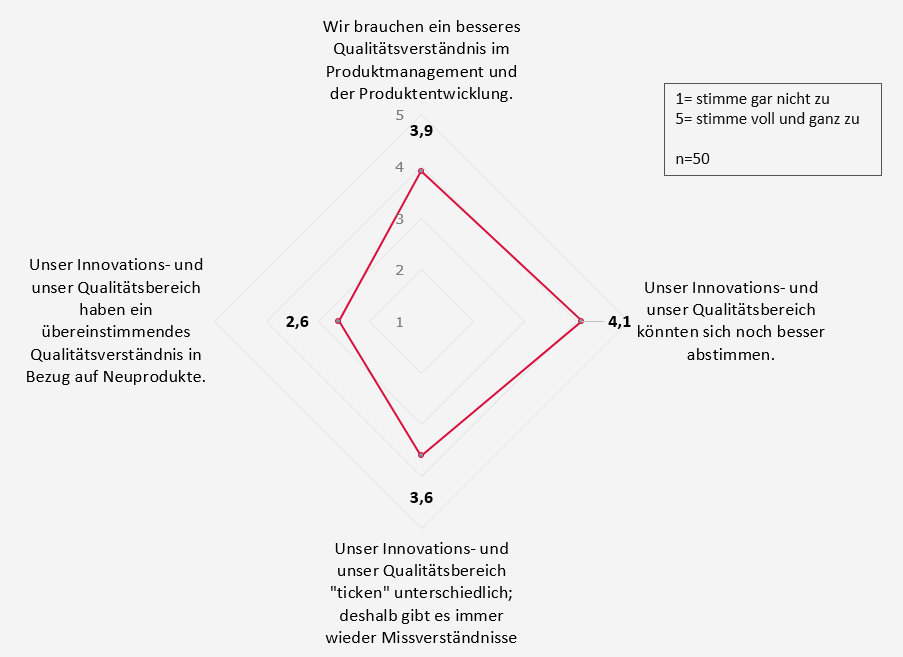

Mehr Kooperation im Produktentstehungsprozess gefragt!

Die Innovationsfunktion (F&E) und das Qualitätsmanagement stehen im Produktentstehungsprozess (PEP) oft als zwei Säulen im Spannungsfeld zwischen Kreativität und Stabilität. Doch die Realität zeigt, dass ihre Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung ist, um die geforderte Produktqualität zu gewährleisten und den Markterfolg zu sichern. [3]

Ein effektiver Produktentstehungsprozess erfordert nicht nur das Streben nach Innovation, sondern auch eine klare Vision und Verpflichtung zur Qualität. F&E-Teams bringen Ideen und kreative Lösungsansätze hervor, die das Potenzial haben, den Markt zu revolutionieren.

Doch ohne ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein können selbst die innovativsten Produktideen an ihrer Umsetzung scheitern. Die enge Zusammenarbeit zwischen F&E und Qualitätsmanagement ist der Schlüssel, um sicherzustellen, dass innovative Ideen in Produkte umgesetzt werden, die den Anforderungen und Erwartungen der Kunden entsprechen. Dabei geht es nicht nur darum, Fehler zu vermeiden, sondern auch darum, die bestmögliche Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit des Produkts sicherzustellen.

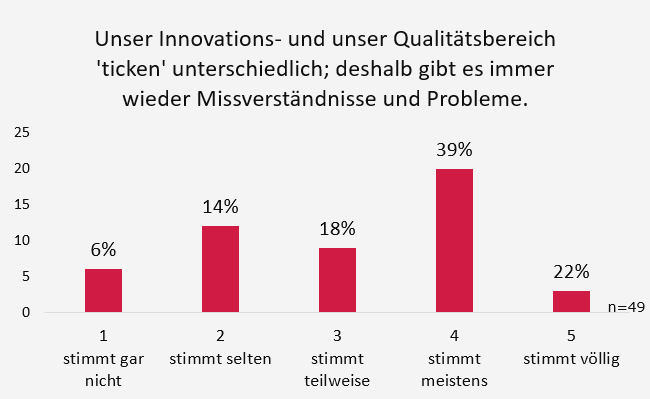

Leider herrscht in über 60 Prozent der Unternehmen immer noch ein kultureller Bruch zwischen den Innovations- und Qualitätsabteilungen vor, wie auch aus der Detailbetrachtung hervorgeht (Abbildung 8). Oft werden Innovation und Qualität als gegensätzliche Ziele betrachtet, wobei Innovation als Synonym für Risiko und Veränderung gilt, während Qualität mit Stabilität und Kontinuität verbunden wird.

Diese Mentalität führt oft zu Missverständnissen, Konflikten und letztendlich zu ineffizienten Prozessen. Um diese kulturelle Lücke zu überwinden, ist es entscheidend, ein gemeinsames Verständnis für die Bedeutung von Innovation und Qualität zu entwickeln. F&E-Teams müssen erkennen, dass Qualitätsbewusstsein keine Einschränkung ihres kreativen Potenzials darstellt, sondern eine unverzichtbare Komponente für den langfristigen Erfolg ihrer Innovationen ist. Gleichzeitig müssen Qualitätsmanager die Bedeutung von Innovation für die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens erkennen und bereit und flexibel sein, um innovative Ansätze zu unterstützen. Darüber hinaus ist eine offene Kommunikation und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den beiden Abteilungen unerlässlich. Regelmäßige Treffen, gemeinsame Projekte und ein transparenter Informationsaustausch tragen dazu bei, Missverständnisse zu beseitigen und das Vertrauen zwischen den Teams zu stärken. [4]

Auch in herausfordernden Zeiten muss in Innovationen investiert werden!

Wirtschaftliche Unsicherheit und Volatilität stellen Unternehmen vor zahlreiche Herausforderungen. In Zeiten des Abschwungs tendieren viele Organisationen dazu, ihre Ausgaben zu kürzen und sich auf schnell wirksame Maßnahmen zur Kosteneinsparung zu konzentrieren. Dabei besteht jedoch die Gefahr, dass Investitionen in die Entwicklung neuer Produkte vernachlässigt werden.

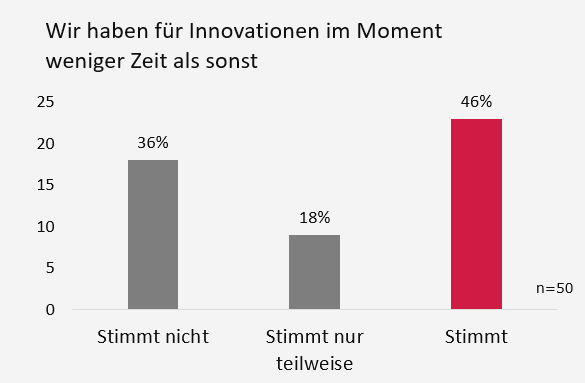

Dieses Phänomen wird auch in der aktuellen Befragung deutlich. Rund 46 Prozent der Befragten geben an, dass sie derzeit weniger Zeit für die Entwicklung von Innovationen haben (siehe Abbildung 9). Das ist eine bedauerliche Entwicklung, denn gerade durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung können Unternehmen ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken, ihre Anpassungsfähigkeit erhöhen und langfristige Wertschöpfung generieren. Trotz kurzfristiger Herausforderungen sollten Unternehmen daher nicht zögern, in Innovation zu investieren, um ihre Zukunftsfähigkeit zu sichern.

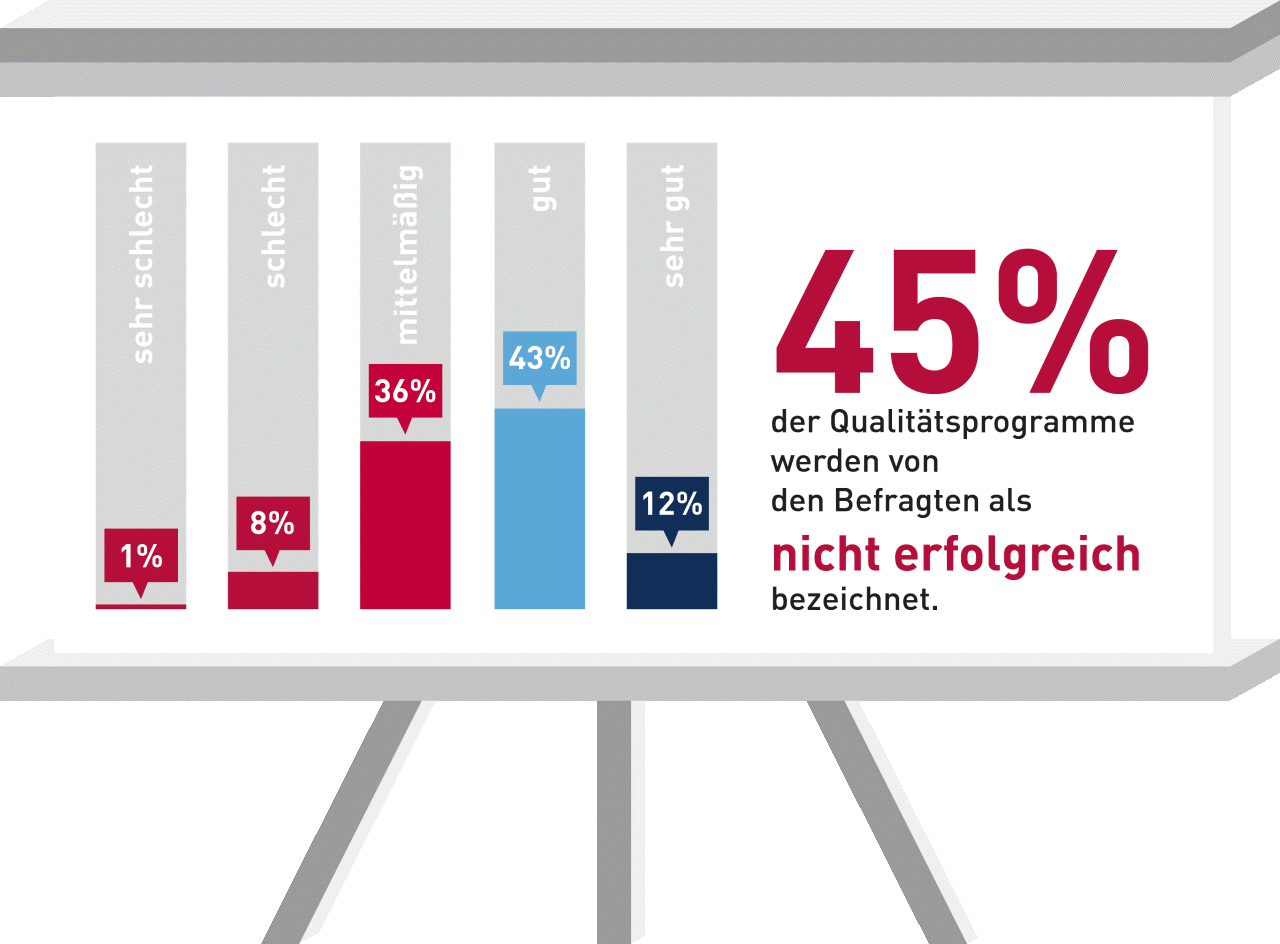

Auf Kosten der Produktqualität – kein guter Ansatz!

In einem Umfeld hohen Kosten- und Zeitdrucks stehen Unternehmen oft vor der Herausforderung, die Qualität ihrer Produkte zu erhalten. Gleichzeitig müssen sie ihre Entwicklungs- und Produktionsgeschwindigkeit maximieren.

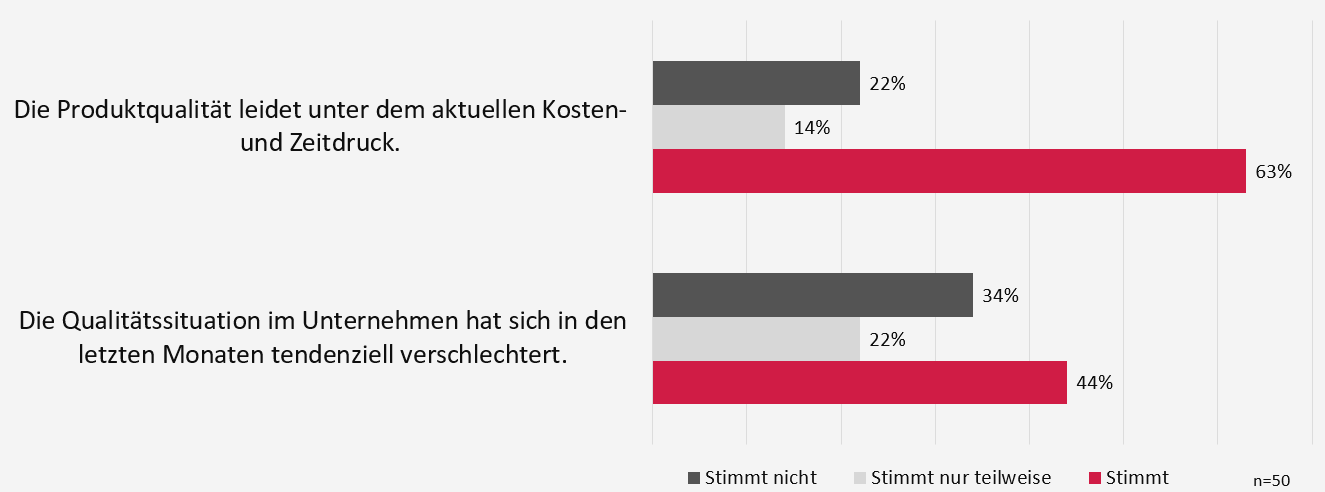

Der Druck, die Kosten zu senken und die Produkte schnell auf den Markt zu bringen, kann dazu führen, dass Qualitätsstandards vernachlässigt werden. Rund 63 Prozent der Befragten Unternehmen geben an, dass die Produktqualität unter dem aktuellen Kosten- und Zeitdruck leidet. Diese Situation hat sich in knapp der Hälfte der Unternehmen in den letzten Monaten weiter verschlechtert. Zugespitzt kann man also formulieren, dass immer mehr „schlechte“ Produkte auf den Markt kommen. Dies kann sich langfristig negativ auf das Markenimage, die Kundenbindung und die Rentabilität des Unternehmens auswirken.

Handlungsempfehlungen Sicherung der Produktqualität

Es gibt jedoch mehrere Möglichkeiten, mit denen Unternehmen trotz dieser Herausforderungen die Produktqualität aufrechterhalten können.

#1 Fokussierung auf Kernprozesse

Unternehmen sollten ihre Ressourcen und Bemühungen auf die Kernprozesse konzentrieren, die direkten Einfluss auf die Produktqualität haben. Durch die Identifizierung und Priorisierung dieser Prozesse können Unternehmen sicherstellen, dass ihre begrenzten Ressourcen effektiv eingesetzt werden, um die Qualität zu maximieren.

#2 Implementierung von Qualitätsmanagementsystemen

Die Einführung von Qualitätsmanagementsystemen wie ISO-Standards kann dazu beitragen, Qualitätsstandards einzuhalten und sicherzustellen, dass alle Phasen des Produktionsprozesses den definierten Qualitätsanforderungen entsprechen. Durch klare Prozesse, Überwachung und kontinuierliche Verbesserung können Unternehmen die Qualität ihrer Produkte trotz Zeit- und Kostendrucks sicherstellen.

#3 Investitionen in Technologie und Automatisierung

Technologische Innovationen und Automatisierung können Unternehmen dabei unterstützen, die Produktqualität zu verbessern und gleichzeitig Kosten zu senken. Durch den Einsatz von modernen Fertigungstechnologien und automatisierten Prozessen können Unternehmen menschliche Fehler reduzieren, die Effizienz steigern und die Konsistenz der Produktqualität gewährleisten.

#4 Lieferantenmanagement und Qualitätskontrolle

Eine enge Zusammenarbeit mit Lieferanten und strenge Qualitätskontrollen entlang der Lieferkette sind entscheidend, um sicherzustellen, dass eingehende Materialien und Komponenten den erforderlichen Qualitätsstandards entsprechen. Durch die Auswahl zuverlässiger Lieferanten und die Implementierung strenger Qualitätskontrollen können Unternehmen das Risiko mindern, dass fehlerhafte Materialien die Produktqualität beeinträchtigen.

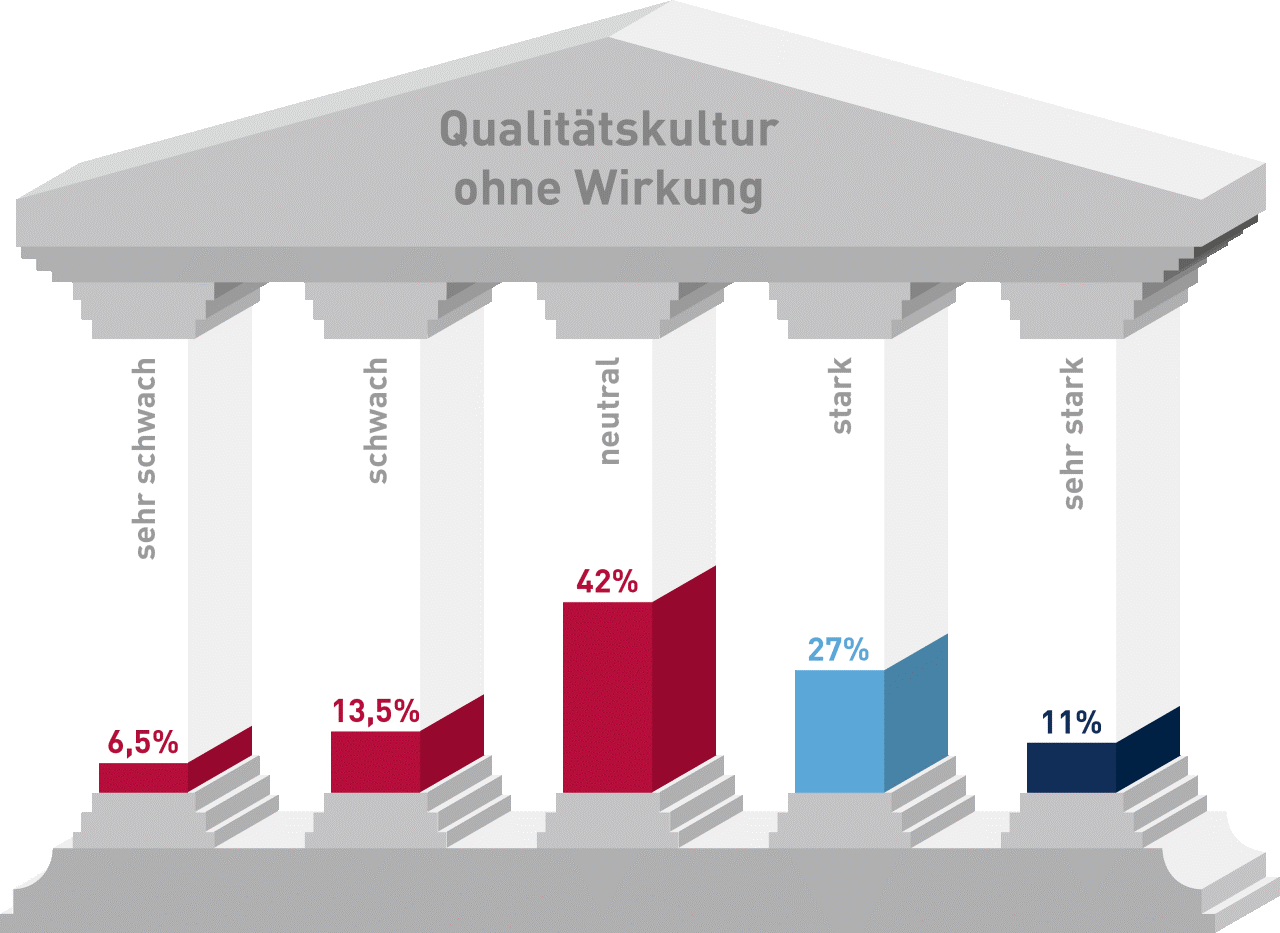

#5 Qualitätskultur fördern

Eine Unternehmenskultur, die Qualitätssicherung und kontinuierliche Verbesserung fördert, ist von entscheidender Bedeutung. Mitarbeiter sollten ermutigt werden, Qualitätsprobleme frühzeitig zu erkennen und anzusprechen, um schnell Lösungen zu finden und die Produktqualität zu erhalten dabei ist das Qualitätsbewusstsein ein entscheidender Faktor.

Fazit

„Made in Germany“ ist kein einfaches Label, es ist ein Versprechen. Ein Versprechen für Qualität, Innovation, Nachhaltigkeit und globale Zusammenarbeit. Deutsche Unternehmen und Politiker haben die Möglichkeit - ja, die Pflicht, dieses Versprechen zu erfüllen und „Made in Germany“ wieder zum Inbegriff für Exzellenz zu machen. Neben der Schaffung von geeigneten Rahmenbedingungen durch die Politik haben die Unternehmen die Aufgabe, die beiden Erfolgsfaktoren Innovation und Qualität noch enger zusammen zu binden, um so die Grundlage für einen nachhaltigen Produkterfolg zu schaffen.

INFORMATION & SERVICE

Studie

Bei der IQ-AGIL Studie des Instituts für Change Management und Innovation (CMI) handelt es sich um eine Pilotstudie zu den wesentlichen Herausforderungen deutscher Unternehmen angesichts einer angespannten Wirtschaftssituation. Die Studie will herausfinden, wie Innovation und Qualität in turbulenten Zeiten zielgerichtet gesteuert werden können und welchen Einfluss die Wirtschaftspolitik auf die aktuelle Lage hat. Dazu wurde eine Onlineumfrage in deutschen Unternehmen durchgeführt. Der Stichprobenumfang lag bei 50 Unternehmen.

Quellenverzeichnis

[1] FAZ (2024): „Die Ampel zerstört den Mythos von Made in Germany“. Bericht von Benjamin Wagener vom 14.04.2024.

[2] WiWo (2024): „China hat den deutschen Mittelstand ins Visier genommen“ Kommentar von Thomas Stölzel vom 17.04.2024.

[3] Cauchick-Miguel / Augusto P. (2007): Innovative new product development. A study of selected QFD case studies. In: The TQM Magazine 19 (6), S.617-625. DOI: 10.1108/09544780710828458.

[4] Dunst, M. (2023): Eine empirische Untersuchung zur Entstehung und Nutzung von Synergiepotenzialen zwischen der Innovations- und der Qualitätsfunktion im Produktentstehungsprozess. Fraunhofer Verlag, Stuttgart.

Weiterführende Literaturhinweise

- Dunst, M. (2023): Eine empirische Untersuchung zur Entstehung und Nutzung von Synergiepotenzialen zwischen der Innovations- und der Qualitätsfunktion im Produktentstehungsprozess. Fraunhofer Verlag, Stuttgart.

- Vahs, D.; Dunst, M. (2021): Innovations- und Qualitätspotenziale optimal kombinieren: Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig steigern. Hanser Verlag, München.

- Vahs, D. (2019): Qualitätsbewusstsein schaffen. Mit der Quality-Awareness-Methode zur Qualitätsexzellenz. Hanser Verlag, München.

Autoren

- Dr.-Ing. Michael Dunst ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am CMI & KI-Lab AnalyzES! der Hochschule Esslingen sowie Senior Berater der Quality-Awareness-Experts.

- Prof. Dr. Dr. h.c. Dietmar Vahs ist Direktor des CMI und Managing Partner der Quality-Awareness-Experts.

Kontakt

Dr.-Ing. Michael Dunst

michael.dunst[at]hs-esslingen.de

www.cmi.hs-esslingen.de

www.qa-experts.de